GAKKOTEN2025 レビュー結果発表

若い感性で切り取られる“今”を感じる写真を発表する場として、2019年よりスタートした屋外展示「GAKKOTEN~大学・専門学校屋外写真展~」。今年は7月28日から8月7日までの間、せんとぴゅあⅡ芝生広場にて、日本大学、日本写真芸術専門学校、日本写真映像専門学校、専門学校東京ビジュアルアーツ・アカデミー、専門学校名古屋ビジュアルアーツ・アカデミー、大阪芸術大学、九州産業大学、東京工芸大学の8校に出展いただき展示を行いました。

今年のGAKKOTENでは、学生のみなさんにとってさらなる写真表現の向上につなげてもらうべく「写真甲子園」の審査委員による作品講評の機会を設け、レビューコメントをお寄せいただきました。写真家の浅田政志審査委員、鵜川真由子審査委員、大森克己審査委員、須藤絢乃審査委員、中西敏貴審査委員の計5名のレビュワーから、各2名ずつ選出いただきましたのでその結果を発表いたします。

浅田政志選

名古屋ビジュアルアーツアカデミー 石田希颯さん

誰かの家にしまってある家族アルバムから写真を抜き出して、そのまま大きくして展示したような雰囲気です。 会ったことのない誰かのために撮られた作品、と言うより自分や家族のために撮った写真。 それは、どこか肩の力の抜けたところが魅力的で、他の学生の作品との違いが際立っていました。 本人の実体験に基づいて制作されていながら、個人的には多くの方に共感を得られる可能性が高いと思います。 あえて言うならば、この写真作品は展示で見せるより、写真集の方がより伝わるものになりそうです。 これからも続けて撮影して、いつか写真集を出版して欲しいと思います。

九州産業大学 野村真央さん

人は写っているが、顔が見えない写真ばかり。 その写真からは不思議と不安や孤独が伝わってきました。 作者は、モノクロの写真の特性をよく理解していると感じました。 これがカラーの写真だと目に飛び込んではこなかっただろうし、なにより1枚1枚の写真の完成度が高い。 それにプラスして、展示方法も潔く力強かったのも良かった。 広大な屋外の空間でも負けない存在感を持っていて、何往復もして見ている方も目にしました。 自分の抱いている感情を、こうして写真に投影できることは難しいものですが、これからも頑張って欲しいです!

鵜川真由子選

日本写真芸術専門学校 閻玥琳(エンゲツリン)さん

家族という逃れられない関係性への葛藤、そして大人になってからも私たちはある種のしがらみの中で生きています。幾重にもなったレイヤーによって、夢と現、愛と憎が同時に存在しているかのようにも見えるこの作品からは、しかしながら曖昧さは感じられません。他者と自己との間に確かに在る複雑な感情と、それに抗う作者自身の揺るぎない決意があるだけ。その大きな声が聞こえてくるようです。どこか狂気をはらんだ美しさに惹かれると同時に、心の奥の記憶ともつながり心をチクっと刺激されました。自分であり続けることは簡単な事ではない。それは意思であり、選択なのです。

日本写真芸術専門学校 竹尾晃太郎さん

短いけれど、自分、承認欲求、そんなキーワードを、素直に曝け出している文章がとてもよかったです。“人を写すことは その人の記憶に自分を残すこと”という言葉通り、作者の存在感が際立っていました。面白いのは、意識が完全に自分に向かっているにも関わらず、被写体が非常に個性的、かつ魅力的に表現されていること。素の自分で向かっていくことで、結果的に一段視座の高いポートレイト作品となっています。そして狙ったわけではない、意識の外側で映り込んでしまっている “今” をとても眩しく感じました。その確信犯的な視点と刹那的な生々しさがないまぜになった等身大のポートレイト群が心地よく、もっと見てみたいと素直に思います。

大森克己選

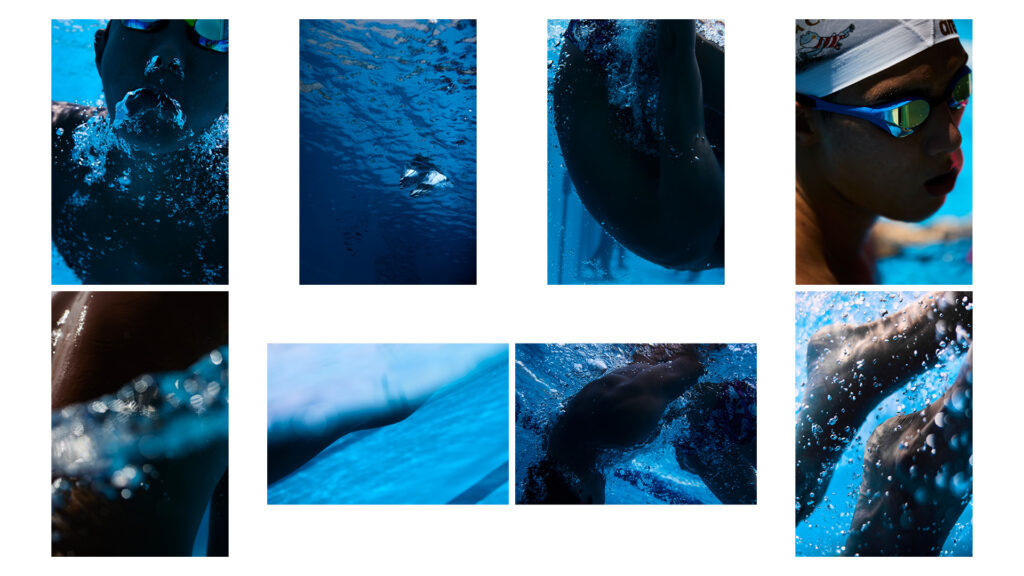

東京工芸大学 岡田望さん

どこで何を撮ったのかという以前に、結局のところ光と影の記録なんだな、という写真の根源的な成り立ちを思い起こさせてくれる秀作だと思いました。それと同時に、どこで何を見たのかという実際の行為も写真の重要なファクターである訳で、作者がカメラを持って存在した場所のかけがえの無さがしっかりと伝わってきます。思うに、岡田さんは、わざわざ何かを探して、撮影の為にこの場所に行った訳ではない。自分が慣れ親しんだ水中で強度の高い時間を過ごしている「ついでに」この一連の写真を撮っているかのように見える、そこが素晴らしいと思いました。カメラとレンズという機械が自身の身体と高いレベルでシンクロしています。一貫して目に入って来る深い透明感のある紺碧のトーンも良いですね。オリジナルのプリントをじっくり見てみたくなりました。 抽象度の高い今回のセレクションの中で、1点、04 の写真は必要なのか少し疑問にも思いました。そのことに若さと愛嬌も感じます。写真と現実のどちらを選択するのか、という悩みは写真家にとって永遠の問いかけですね。岡田さんが次にどんな場所に行くのか、とても楽しみです。

名古屋ビジュアルアーツアカデミー 小林高虎さん

船の待合室の写真に強く惹かれました。少年の表情と佇まい。午後の斜光。ハイライトが飛んでいる窓の外。ゴミ箱の口の黒。写真の中の写真。写真の中の文字と記号。暖色と寒色の響き合い。さまざまな反復。何かの向こうに何かが見えている。何かの手前にも何かが見えている。気になるところがたくさんあって、写真の前での滞空時間が長くなり、何度も見返したくなります。 ご自身の故郷である町(市?村?)だけではなく、大きく九州という島全体をテーマにしていることも挑戦的で良いと思いました。私(大森)も何度か九州を訪れたことがありますが、例えば鹿児島と熊本と福岡は確かに人や文化のありようが違うように思えます。小林さんがこのプロジェクトを続ける中で、九州という地理上の区分けだけではく、偏狭な郷土愛でもない、自分自身にとって切実な新しい何か(それが言語化が困難なものであっても)に出会えることに期待したいです。もしそうなったら、ひょっとしたらタイトルも別の何かに変わるかも知れませんね(勝手な妄想ですが)。

須藤絢乃選

九州産業大学 一安悠太さん

撮り方に余計な思惑がなく、濁りのないストレートな表現に痺れました。無駄な言葉を必要としないタイプの、「圧」を放つ作品。シンプルに、とにかく良い、と感じました。車体に刻まれた傷やリペア跡を、独自のフェティッシュな視点で捉えている。その眼差しこそが、この作品を異様かつ、魅力に満ちたものにたらしめているのだと思います。こうした文化や美意識は、日常をただ過ごしているだけではなかなか出会えないものです。作品を見せてもらえたこと自体が、ありがたい体験だと思いました。今回の展示にとどまらず、是非さまざまな場で発表してもらいたいです。作品に漂うアンダーグラウンドな空気感や、得体の知れない土着性を、多くの人に感じてもらえたらと願います。

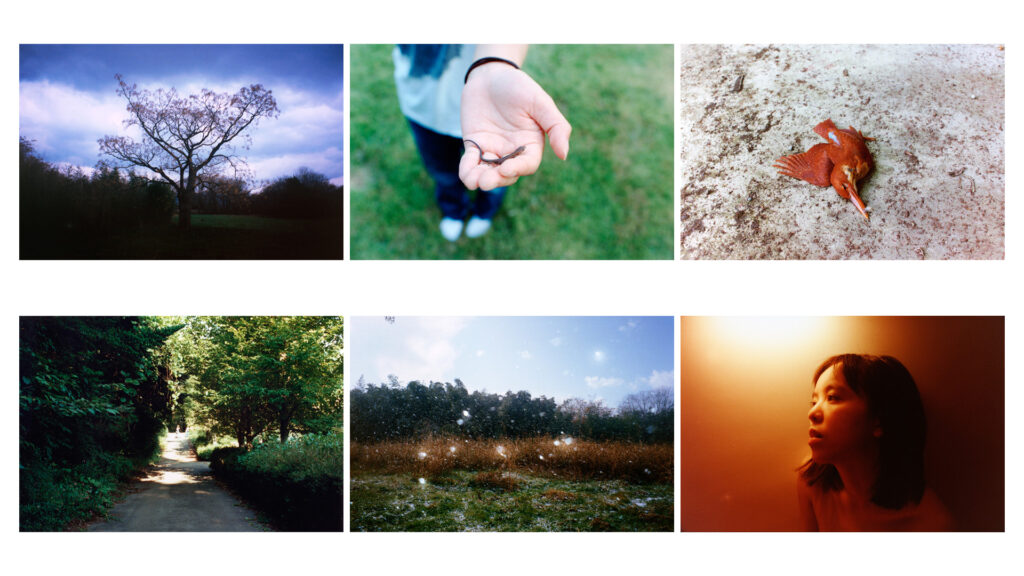

大阪芸術大学 郭雨桐さん

わぁ、ちゃんと魂が写っている写真だ、それが第一印象です。特に地面に倒れたオレンジのカワセミの写真がとても美しいです。そのオレンジと呼応するような女の子のポートレートが生と死の対比になっているように見ることもできます。写真に映るそれがどこなのか、いつなのか、誰なのか?脳は答えを探そうとするけれども、この作品を前にすると、それは必要のないことだと思えるのです。そうした次元を超越していて、ぼんやりと目を閉じればいつでもそこにある空気感みたいなものが作品に漂っていてとても心地よかったです。これからまた郭雨桐さんの作品にどこかで出会いたいと思いました。

中西敏貴選

日本写真芸術専門学校 ヴァエリノロヴァンアンさん

そこにあった文化が侵略者によって上書きされ、まるで以前の歴史が存在しなかったかのようになっていく。そのような事象は、この作品が展示された北海道の大地でも繰り返されてきました。縄文からアイヌへと受け継がれてきた文化は、ヤマトの概念によって塗り替えられ、日本という国の一部へと組み込まれていったのです。 アジアと西洋、双方の背景を併せ持つ作者にとって、このテーマは避けて通れないものであったのでしょう。歴史の積み重ねによって不可視となったものを、写真という機械的な行為によって可視化しようとする切り口は鋭く、きわめて示唆的です。 一枚の写真には、歴史的・文化的な複数のレイヤーが重なり、現前する風景の背後から、見えなかった世界が静かに立ち上がってくるように感じられます。

東京ビジュアルアーツアカデミー 原田香奈さん

世間が抱くステレオタイプな北海道のイメージからはほど遠く、ここにあるモチーフは決して「絶景」と呼ばれる類いの風景ではありません。わずかにその気配を感じさせるのは、畑の様子や雪の存在程度であり、いずれも北海道の農村地帯では日常的に見られる光景です。 描かれているのは作者の故郷である可能性もありますが、そこに郷愁を誘う情緒はありません。むしろ、その淡々とした表現スタイルこそが魅力となっています。作者にとって北海道は特別な場所ではなく、生まれた時から当然のようにそこにあった土地。そのぶっきらぼうともいえる視点が、かえって興味深い効果を生んでいます。 テキストには、近隣に現れる鹿についての記述が見られます。それは家族を象徴するメタファーとして存在しているのかもしれません。今後も撮り続けることで、より厚みと広がりのある作品へと発展していくことを期待します。