AWARDS東川賞

飛彈野数右衛門賞

受賞理由

展覧会「阿波根昌鴻 写真と抵抗、そして島の人々」(原爆の図 丸木美術館、2024年)、「人間の住んでいる島」(東京工芸大学 写大ギャラリー、2024年)などに対して

1901年、沖縄県上本部村(現本部町)生まれ。

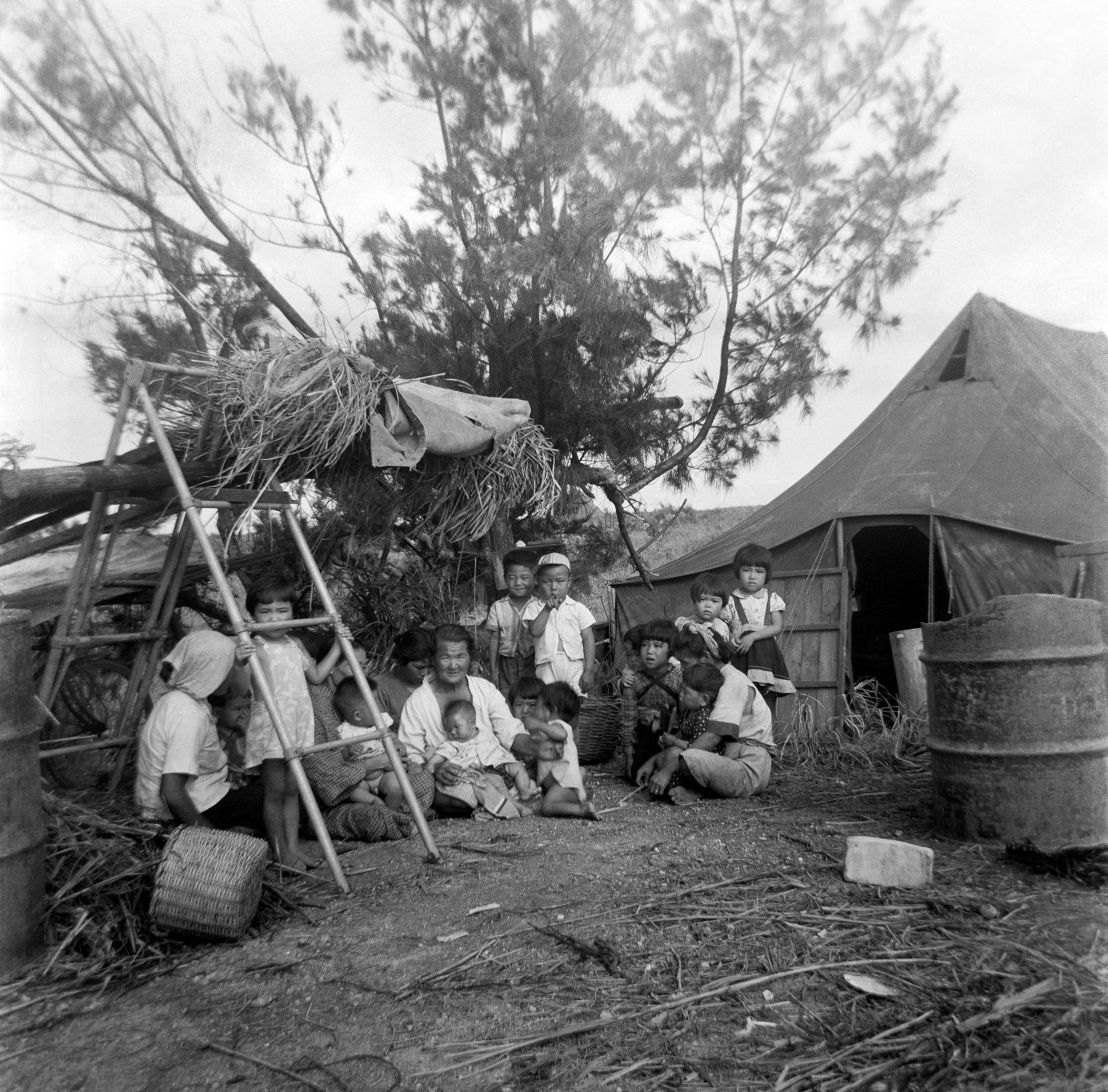

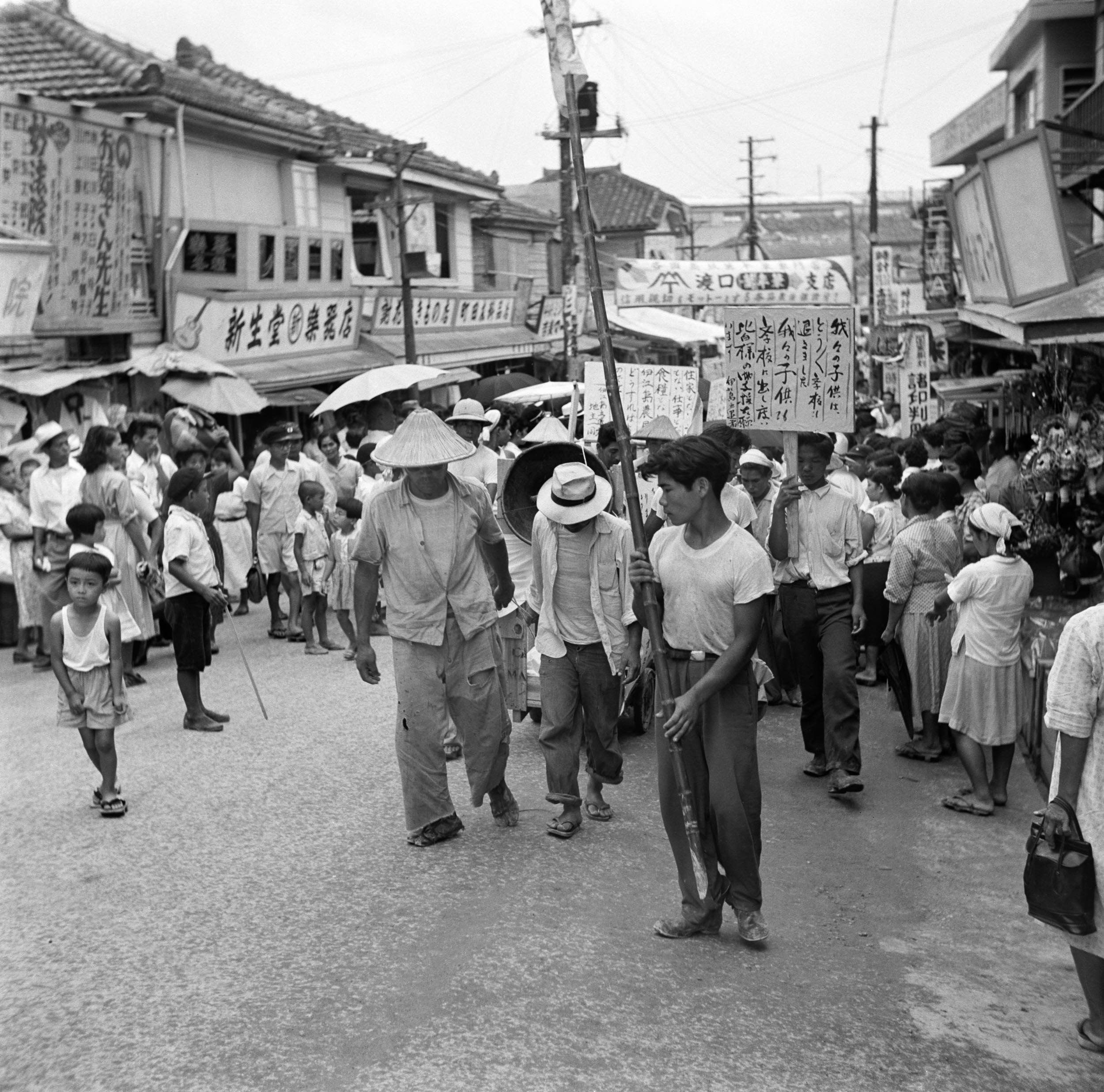

キューバやペルーへ移民した後、1934年に帰国。沖縄・伊江島で農民学校実現を目指して活動するも沖縄戦となり、各地の収容所を回り2年後に帰島した。1955年に米軍はさらなる基地拡張を推し進め「銃剣とブルドーザー」と呼ばれた強制的な土地接収を行ったため、阿波根は農民たちと共に非暴力の土地闘争を展開する。米軍の横暴、射爆演習場による島民たちの被害を記録すべくカメラを入手して島の記録を始め、抵抗の手段とする。「乞食行進」と呼ばれる行脚や陳情を展開するなかで、沖縄における軍用地をめぐる住民と米国民政府との間に起きた「島ぐるみ闘争」の一翼を担うようになる。

1982年、生前唯一の写真集となる『人間の住んでいる島』を出版する。収録されている闘争の写真以外にも、阿波根は島の人々のポートレイトや日常のスナップを数多く遺した。1984年には反戦平和資料館「ヌチドゥ宝の家」、福祉の拠点としての「やすらぎの家」を中心とする「わびあいの里」を設立し、反戦平和の活動に生涯をささげる。2002年、永眠。

2024年に「阿波根昌鴻 写真と抵抗、そして島の人々」展(原爆の図 丸木美術館/埼玉、立命館大学国際平和ミュージアム/京都)、「人間の住んでいる島」展(東京工芸大学写大ギャラリー/東京)が開催。同年「さがみはら写真賞」を受賞。主なパブリック・コレクションに、東京工芸大学写大ギャラリー、相模原市など。上記以外の著書に岩波書店刊の『米軍と農民―沖縄県伊江島』(1973年)、『命こそ宝―沖縄反戦の心』(1992年)がある。

作家の言葉

阿波根昌鴻(1901-2002)が亡くなってから23年の月日が経とうとしている今日、沖縄からはるか遠くの北海道の地で阿波根の写真が評価され、このように素晴らしい賞をいただけることを大変うれしく感じております。

戦後も米軍の占領下にあった沖縄では、敗戦から約10年も経過しようとしたときに各地で米軍による土地の強制接収の嵐が吹き荒れます。その中の一つに沖縄本島北部の西側に位置する離島・伊江島がありました。

阿波根は米軍の不条理に抗う手段として、当時の伊江島では唯一のカメラを手に入れ、横暴な土地接収の実態や演習に伴う被害実態などを記録しました。

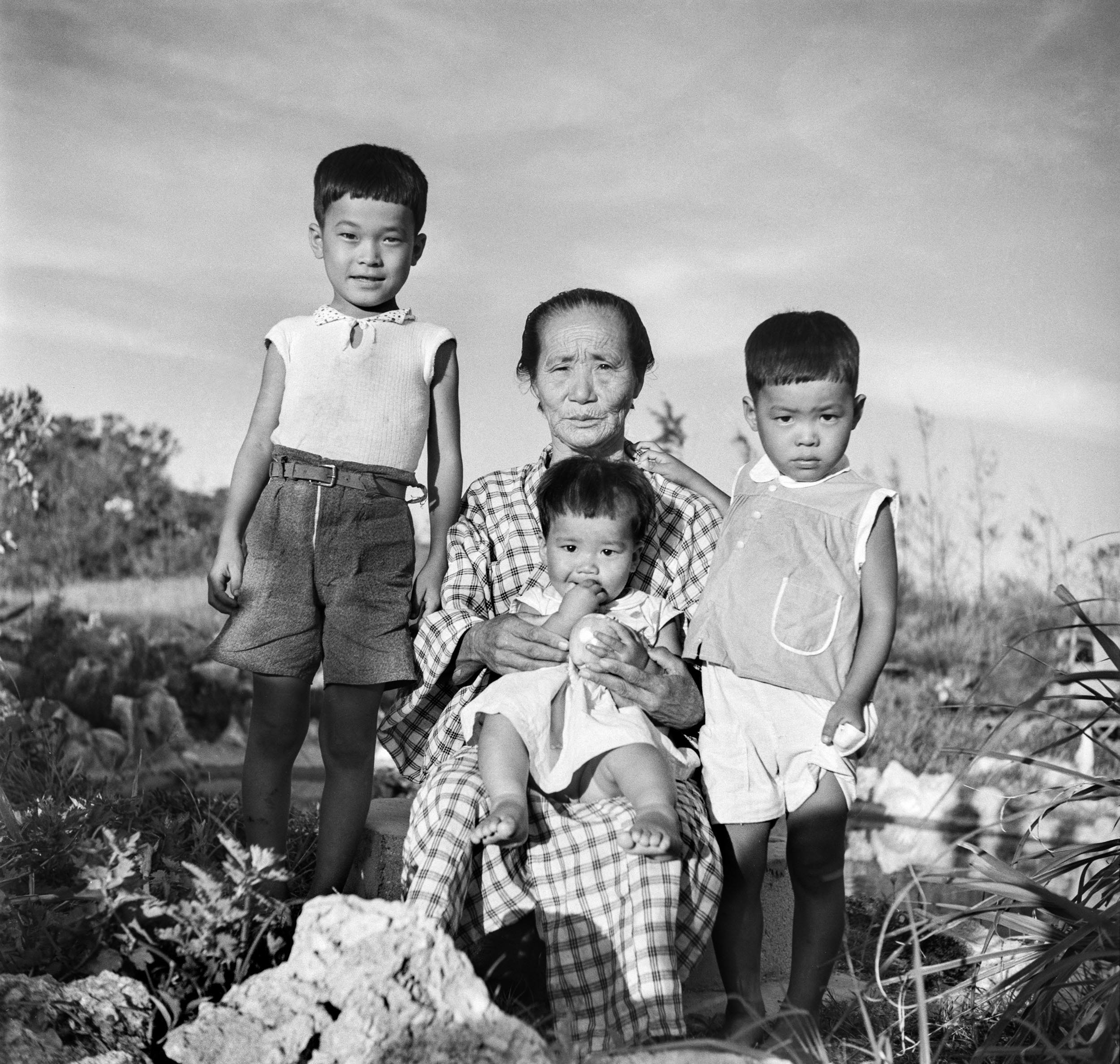

阿波根は厳しい土地闘争の最中にあっても、島の日常も写し続けてきました。その中には島の多くの人々の写真もあります。阿波根が守りたかったものは、まさにこのような穏やかな島の日常であったのではないかと思います。

今回の受賞対象となった写真も1955年から1960年代にかけて撮られたものです。

一般財団法人わびあいの里理事長 謝花 悦子